紙芝居屋さん

紙芝居屋さんの思い出ははすぴーと同世代のおっちゃんたちの間でも住んでいた

地域によっても異なるようだ。はすぴーの周辺にいるおじさん連中との会話によ

ると北海道、静岡、四国あたりには存在していなかったようだ。

また同じ東京の下町でも母親のしつけが厳しく「あんなものは不衛生ざます」と

いうような家庭環境で育った人には存在は知りつつも、「紙芝居屋とは何だ」

‘What is

紙芝居屋?’と疑問も持ちながら幼少期を過ごした輩も少なく

ないように思われる。

そこで今回は紙芝居屋さんの記憶を辿りながら書いてみよう。

紙芝居屋さんはテレビがまだ普及していない時代に

テレビに替わる娯楽として

おこちゃま向けに活動していたのだから

はすぴー世代(昭和33年生まれ)より

もう少し年上の方たちの世代のものだったと思う。だからテレビが普及するよう

になった昭和40年前半(はすぴーが小学4〜5年生の頃)にはほとんど見かけ

なくなってしまった。

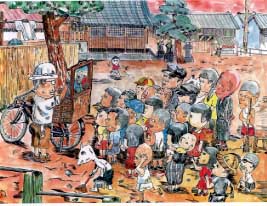

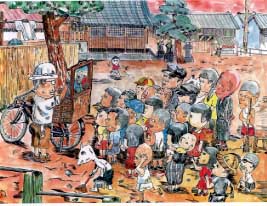

紙芝居屋さんをまったく知らない人のために、まずは全体像から説明しよう。

紙芝居屋さんは学校の終わった頃を見計らって、どこからともなく自転車で

登場してくる。自転車の荷台に木製の箱があって、その引き出しにはソースせん

べい、水飴、すもも、梅ジャム、すこんぶ、はっか、あんず、、、などいかにも

衛生的ではなさそうだが、ガキの喜びそうなものを売ることが基本だ。

後で触れるが「かた抜き」も同時販売されていた。

その木製の箱を組み立てると不思議なことに「紙芝居セット」に早変わりし

販売活動後にオプション的に約5〜8分くらいの紙芝居の上映?がある。

これでワンスポットでの営業活動が終了し、紙芝居屋さんは自転車にまたがり

次なる営業場所(たいていはとなりの小学校や神社)に移動する。

たぶん憶測だが、1日5〜6ケ所で営業活動を行っていたのではないだろうか?

では、次に紙芝居屋さんに対するFAQを記載しておく。(笑)

●

紙芝居屋さんはどうやって、顧客(ガキのこと)を集めるのか?

だいたい、毎日、決まった時間と場所にあらわれ、なおも拍子木を

打ち「オラオラ、ガキども

早く集まれ〜」とは言わないものの

「紙芝居が始まるよぉぉぉ!」と言って集める。

拍子木の音にはすぴーたちはそれまでやっていた缶ケリ、めんこなどの遊びを

すべて中断もしくは終了させ、まるで

パブロフの犬のように走り出したものだ。

紙芝居屋さんは主には公園、神社、学校のそばの空き地などに出現するが、

その時間帯と場所がおおよそ決まっていたので、「先回り」という方法で

待ち伏せをしたりしたもんだ。

紙芝居屋さんは年配の人が多く、子供を集める拍子木を打ち続けるのも

しんどいらしく、ソースせんべいと交換条件で自分の代わりにガキに叩かせる

こともあった。はすぴーらは拍子木が打てる上にソースせんべいまでも

ただで貰えるので、我さきにと立候補したものだが、紙芝居屋業界ではこれを

「拍子木鳴らしのアウトソーシング、せんべい食わしてガキ使え」作戦と

呼ばれていたようだ。(うそ)

ちなみに、拍子木のリズムは大きいのも3回、小さいのも3回、、、、

この繰り返しだったと思うが

これははすぴーの近所にいる紙芝居屋さんだけ

の鳴らし方だったのかも知れない。

●

紙芝居屋さんのイメージは?

かた屋、ひよこ売り、みどり亀売り、怪しい手品など「下校の生徒を狙う商売」

というのがあったが、これらはいかにも

怪しくうさんくさいおやじだったのに対し、

紙芝居屋さんは

定年を終えて「どれ、近所のガキども相手に商売でもすっか」と

いう感じのおっさんだったようで、さほどあやしい感じはしなかった。

むしろこども好きで人の良さそうなイメージで、いったん家庭に戻ると奥さん

から「あーた、今日の売上は少ないねぇ〜、ガキなんざ

適当に騙してしっかり

ソースせんべいを売ってきなさいっ!」と叱られているようなことを背中が

物語っていた。はすぴーの勝手な想像では紙芝居屋さんの98%がタバコの

ハイライトを吸っており、うち67%の人が「ザクトライオン」で歯を磨き

残りの33%は手拭いでゴシゴシ擦る派で、黄色い歯でニヤリと笑う紙芝居屋さん

が多かったと思う。

● 紙芝居の内容は?

残念ながら

はすぴーはほとんど覚えていないのだが、はすぴーたちよりも

もう少し年配の世代から聞いた話では「月光仮面」「黄金バット」「マンガの

チョンちゃん」などが紙芝居の定番だったらしい。

はすぴーのわずかな記憶ではロボットもの、スパイもの、忍者ものが多く、

良い子向けの童話や文部省推薦の教訓めいたもの、カルピス劇場にでてきそうな

健全な物語は皆無だったような気がする。

またそれらのロボットものにしても、ストーリーは全く記憶にないので、

たぶんしょうもないお話だったのではなかろうか?

● オプションクイズ

紙芝居はかた抜きや

すこんぶなど商品を購入した、営業的にみて

「カスタマー」は前の方で見ることができ、商品を買わないひやかし客、

引合い見込み客はカスタマーの後ろでみなくてはならないというルールが

あった。さらにはひやかし客にもかかわらず、お兄さんに連れられてきた

背の低い妹なんかは無条件に前の方に送られたところが下町の人情味と言えよう。

紙芝居の後にはなぞなぞ・クイズなどのコーナーもあり、正解者には

ソースせんべいと梅ジャムの豪華2点セットが贈呈されもした。

このなぞなぞはいい加減なもので、たとえば‘赤は英語でレッド、では黄色は?’

とか‘さっきの紙芝居で登場したロボットの名前は?’とかであった。

これで正解するとソースせんべいがもらえるのだから、当時の日本は実に平和

なもんだったと思う。

前述のとおり、紙芝居屋さんは1日に数ケ所

営業訪問するのだが、このなぞなぞ

も同じ問題をだしていて、「先回り」戦法によってソースせんべいをゲットした

とこもあるが、今にして思えば紙芝居屋さんも「こいつは前の場所にいて問題を

知っているやつだ」と気がついていたが、熱心なリピーターのためにわざと

彼にソースせんべいを差し出したのであろう。

● かた抜きとは?

「かた抜き」は地域によっては「かた屋」の「抜き」(焼き物に粘土を

押し込み金粉などを色付けするやつ)を差す場合もあるようだが、ここで

いうところの「かた抜き」は飴のようなやつから形を繰り抜くもので失敗

したとしても食べられる方だ。

飴というよりも澱粉の固まりのようなもので長方形をしており、大きさでは

3×4センチくらいだろうか。そこにとんぼ、ちょうちょ、つる、かめなど

の模様があり、その型を上手に取り出すというものだ。繰り抜くための道具

とした木に先に針のついたものを貸し出してくれる。

模様の難易度によって貰える景品も異なり、一番難しい「ツル」に至っては

現金(金額は覚えていないが、当時の金で50円くらいか)が貰えるシステム

であった。このかた抜きのコツは地ベタで雑念をもって行ってはいけない。

家に持ち帰り、まずは風呂に入りさっぱりした気分になってから精神統一を

行い、机のような平な場所で実施することであった。そして皿に水を用意し

針に水を浸しては、少しづつ少しづつ溝を削ることが肝要だった。

そして次の日にそれと同じ抜きを買って、いかにもその場の仕事に見せかける

ことだ。この「かた抜き」は今でも縁日などで健在だ。

(原稿:98.12.15)

「あの頃」のセピア色の想い出

TOP