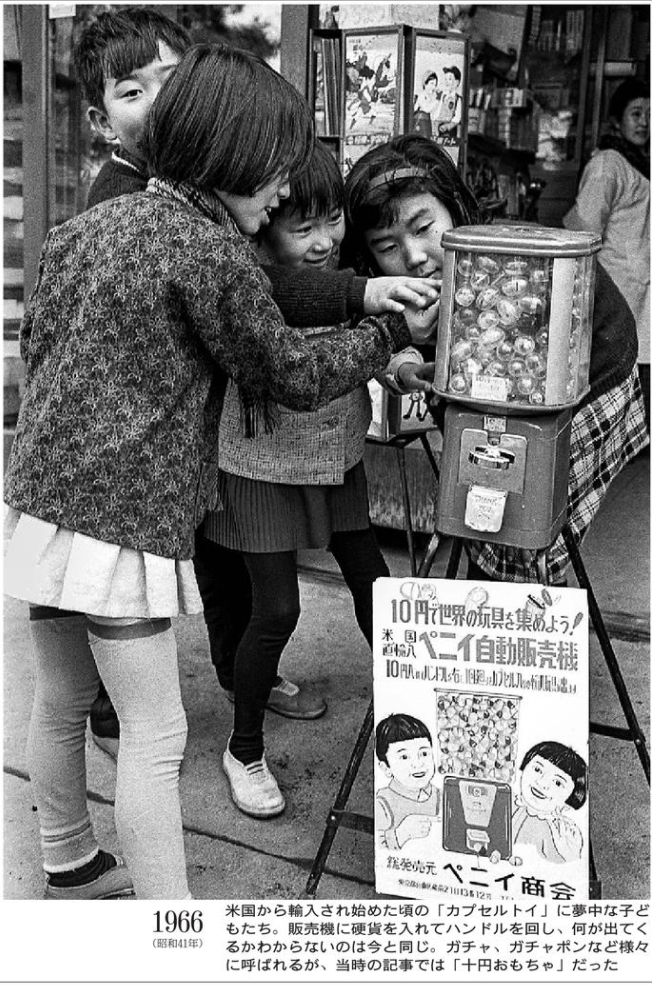

ガチャポン(カプセル)

はすぴーの住む東京下町では「ガチャポン」と呼んでいたが、

場所によっては「ガチャガチャ」「カプセル」なんていう

呼び方もあるようである。

よく駄菓子屋とかおもちゃ屋とか、文房具屋、スーパーの入り

口付近にあって、硬貨を入れてレバーを回すとカプセル状の

容器に入った景品がでてくるやつだ。

同世代の人はもとより、今のおこちゃまやOLも知っている

あの正式名称は何が正解なのだろうか?

「ガチャポン」というのも、俗称に違いないが、ここでは

ガチャポンに統一しておく。ガチャガチャとレバーを2回、

回し、「ポン」と出てくるからガチャポン・・・良いネーミング

だと感心してしまう。もしこれが会議かなんかでオジサンが提案

したとすれば、そのオジサンに敬意を申し上げたい。

ガチャポンの歴史やメーカーなど、いつか調査したいと思うが、

少なくとも30年の歴史を持つロングヒット商品だと思う。

親子そろって同じものを知っているというものも、そう多く

ないが、ガチャポンは我が家では親子そろってはまってしまったおもちゃだ。

子供たちには「あんなくだらねぇもん、買ってくるな!」といい

つつ、内心では「俺もガキの頃、さんざん投資したなぁ」なんて

ノスタルジーに浸ってしまう。

ガチャポンははすぴーのガキの頃は、10円か20円だったが、

現在では100円と200円が主流だと「ほんものはすピー(長女)」

が教えてくれた。この30年の間に物価が10倍に上がったこと

をガチャポン指数が証明してくれた。

ガチャポンの中には、当たりがせいぜい5%~10%で、残り

は「しょうない」カスが占めていた。あの「しょうもない」カス

も、今、残っていれば、懐かしいと思うかも知れない。

まっ、10円のハズレだから、しかたがないか。原価は3円くらい

で設定されていたのだろう。

ガチャポンを補充する現場を見たことがあるが、外側に当たりを

ちりばめることがノウハウのようだ。だから内側はスカばかりゆえ

最初のうちはスカしかでないようになっている。

従って、当たりは終盤に出る確率が高い・・・ということを大人

になってから知るようになった。

はすぴーがどうしても手に入れたかったのは、「ミニライター」

という名前だったと思うが、縦2センチ×横1.5センチくらいの

実際に火のつくライターをガチャポンの当たりとしていた時代が

ざっと30年前にあった。子供がライターを持つ格好良さ、危険さ

をガチャポンは見抜いていたと言える。

それがどうしても欲しくて、さんざん自己投資を行なったものの

なかなかガチャポンからは出てこないで、「しょうもな~ぃ」スカ

ばかりが出てきた。それを見かねた駄菓子屋のおばさんは、こっそり

ガチャポンの鍵をかけて、はすぴーに内緒で渡してくれたことが

ありました。下町にはこういった人情というか、いい加減さがあり、

こうした人間味あふれるおばさんたちが減っていくのは、誠に残念

極まりない事象だと思う。

ヤダモンさんからいただいた貴重な画像

|

普通、ガチャポンのカプセルは捨てられてしまうのが、一般的なのだが、

はすぴーたちは、カプセルの副次利用として、「誰が最初に車に轢か

せるかゲーム」を楽しんだものだ。つまり自分のカプセルを道端に置き、

最初に自動車に轢かれた者が勝ちという単純なゲームだ。しかし勝者

には駄菓子屋で「酢イカ」「ラビットチョコ」などの景品にありつく

ことが出来、1粒で2度おいしいグリコキャラメルみたいな感覚だった。

このゲームによって、子供たちは「内輪差」という知識を身につけたり

もしたもんだった。また「統計的経験」からあそに置けば、踏まれる

確率が高いということを遊びの中から学習したとも言える。

ガチャポンの当たりにはそれぞれ思い出があって、とても語りきれない

のだが、水銀電池(ボタン電池)と麦電球を使用したライトの類は最高の

当たりだったと思う。ミニカプセルにちょうど入る程度で、子供の欲し

がるものの最高峰だったのではないだろうか。しかも10円で。

ガチャポンについては、色々と書きたいのだが、とりあえずこの辺で

一旦、終了し、partⅡに委ねるものとする。

何か情報がございましたら、メールなどいただけますと嬉しく思います。

(原稿:98.9.30)

お便りコーナー

あの頃のセピア色の想い出

TOPページ